Características físicas

As principais características físicas dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana são:

- Composição gravimétrica.

- Umidade.

- Peso específico.

- Compressividade.

- Geração per capita.

a) Composição física ou Gravimétrica

A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de lixo analisada. Os componentes mais utilizados na determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos encontram-se na Tabela A4. Entretanto, muitos técnicos tendem a simplificar, considerando apenas alguns componentes, tais como papel/papelão; plásticos; vidros; metais; matéria orgânica e outros.

Matéria orgânica |

Metal ferroso |

Borracha |

Papel |

Metal não-ferroso |

Couro |

Papelão |

Alumínio |

Pano |

Plástico rígido |

Vidro claro |

Ossos |

PET |

Vidro escuro |

Cerâmica |

Tabela A4: Componentes mais comuns da composição gravimétrica

Fonte: do autor.

Esse tipo de composição simplificada, embora possa ser usado no dimensionamento de uma usina de compostagem e de outras unidades de um sistema de limpeza urbana, não se presta, por exemplo, a um estudo preciso de reciclagem ou de coleta seletiva, já que o mercado de plásticos rígidos é bem diferente do mercado de plásticos maleáveis, assim como os mercados de ferrosos e não-ferrosos.

|

||||

|

A composição gravimétrica indica a possibilidade de aproveitamento das frações recicláveis para comercialização e da matéria orgânica para a produção de composto orgânico.

Quando realizada por regiões da cidade, ajuda a se efetuar um cálculo mais justo da tarifa de coleta e destinação final.

A Tabela A5 expressa a variação das composições do lixo em alguns países, deduzindo-se que a participação da matéria orgânica tende a se reduzir nos países mais desenvolvidos ou industrializados, provavelmente em razão da grande incidência de alimentos semipreparados disponíveis no mercado consumidor.

Composto |

Brasil |

Alemanha |

Holanda |

EUA |

Mat. Orgânica |

65 |

61,2 |

50,3 |

35,6 |

Vidro |

3 |

10,4 |

14,5 |

8,2 |

Metal |

4 |

3,8 |

6,7 |

8,7 |

Plástico |

3 |

5,8 |

6 |

6,5 |

Papel |

25 |

18,8 |

22,5 |

41 |

Tabela A5: Composição gravimétrica do lixo (%) em alguns países

Fonte: Monteiro et al., (2011)

A composição gravimétrica dos resíduos varia com hábitos e costumes da população, com número de habitantes, com o poder aquisitivo, clima, desenvolvimento da região, nível educacional e com as estações do ano. Nesse caso, a composição gravimétrica de um país ou cidade tem significativa probabilidade de ser diferente de outro, como mostrado na tabela A3.

|

||||

|

Método de amostragem

Na literatura são apresentados diferentes métodos para realizar o estudo de composição gravimétrica dos resíduos urbanos, a maior parte baseada no quarteamento da amostra, como em Pessin et al. (2002).

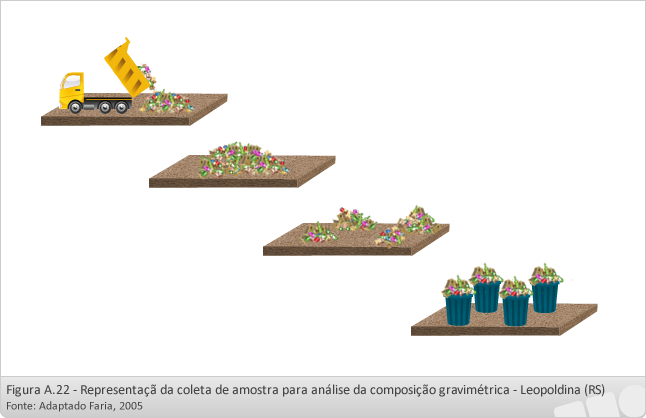

O método descrito por Pessin et al. (2002) consiste na escolha da procedência dos veículos coletores de acordo com critérios de representatividade estatística. Os resíduos são então descarregados no solo sobre uma manta plástica. Em seguida, procede-se ao rompimento dos sacos ou embalagens dos resíduos, coletando quantidades em cinco pontos, uma no topo e quatro nas laterais do monte de resíduos, de modo a preencher quatro tonéis de 200 litros cada.

Os tonéis preenchidos são despejados sobre uma lona plástica, iniciando-se a mistura e o quarteamento da amostra, ou seja, a divisão em quatro partes do total de 800 litros de resíduos dispostos. Duas das partes obtidas pelo quarteamento, e localizadas em posição diametralmente opostas são descartadas. Repete-se a mistura e o quarteamento das partes restantes, obtendo-se uma amostra final de 200 litros ou de 100 litros. Nessa amostra realizam-se a separação e a pesagem dos materiais por componentes presentes na mesma (Figura A.22).

Determinação da composição gravimétrica

- Escolher, segundo o objetivo do trabalho, a lista de resíduos que se quer determinar.

- Espalhar o material dos latões sobre uma lona em uma área plana.

- Separar os resíduos.

- Classificar como "outros" o material que não se enquadre na listagem.

- Pesar cada componente separadamente.

- Dividir o peso de cada componente pelo peso total da amostra e calcular a composição gravimétrica em termos percentuais.

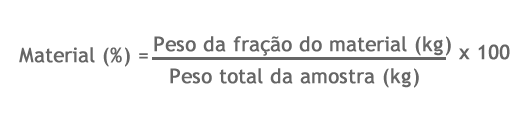

O percentual de cada material em relação ao peso de resíduos da amostra é calculado por:

|

||||

|

b) Umidade

A umidade representa a quantidade de água presente no resíduo, medida em percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função da composição granulométrica inicial, as condições climáticas, o grau de decomposição biológica e do próprio funcionamento do sistema de drenagem do aterro de efluentes líquidos (chorume) e gasosos, podendo-se estimar um teor de umidade variando em torno de 40 a 60%.

De acordo com Carvalho (1999), com base em amostras coletadas no aterro sanitário Bandeirantes, essas diferenças no teor de umidade são marcantes entre os diversos componentes do resíduo, conforme apresentado na Tabela A6.

Componentes |

Massa Seca |

Massa úmida |

Metais |

19,6 |

16,4 |

Papel |

74,8 |

42,8 |

Plástico |

41,5 |

29,3 |

M.O |

47,0 |

32,0 |

Tabela A6: Umidade de alguns resíduos sólidos obtida no Aterro Sanitário Bandeirantes

Fonte: Carvalho (1999)

O teor de umidade influencia diretamente a velocidade de decomposição da matéria orgânica no processo de compostagem. Afeta o poder calorífico e o peso específico aparente do lixo, concorrendo de forma indireta para o correto dimensionamento de incineradores e usinas de compostagem. Sua determinação é importante para o cálculo da produção de chorume e o correto dimensionamento do sistema de coleta de percolados.

Determinação

O método padrão para determinação da umidade é o método da estufa, que segue a seguinte metodologia:

- Após o preparo da amostra, pesa-se uma sub-amostra de dois litros.

- Coloca-se seu conteúdo em uma estufa a 105ºC por um dia ou a 75ºC por dois dias consecutivos.

- Realiza-se a pesagem do material seco até que os resíduos apresentem peso constante.

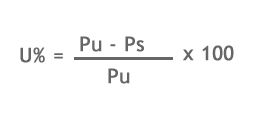

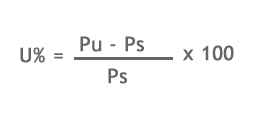

Subtrai-se o peso da amostra úmida do peso do material seco e determina-s o teor de umidade em termos percentuais, utilizando a equação abaixo

Umidade a base úmida

Umidade a base seca

Onde

- U% é a umidade da amostra de resíduo (%)

- Pu- Peso da amostra úmida (kg)

- Ps – Peso da amostra seca (kg)

c) Peso específico

Peso específico aparente é o peso do lixo solto em função do volume ocupado livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m3. Sua determinação é fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalações. Na ausência de dados mais precisos, podem-se utilizar os valores de 230kg/m³ para o peso específico do lixo domiciliar, de 280kg/m3 para o peso específico dos resíduos de serviços de saúde e de 1.300kg/m3 para o peso específico de entulho de obras.

O peso específico é fundamental para o correto dimensionamento da frota de coleta, assim como de contêineres e caçambas estacionárias.

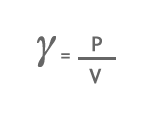

Onde

- P é o peso da amostra (kg)

- V é o volume da amostra (m³)

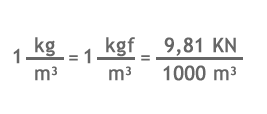

A unidades utilizadas para expressar o peso específico (ɣ) são

Sistema internacional de unidades (SI): ![]() (Kilo Newton por metro cúbico)

(Kilo Newton por metro cúbico)

Sistema técnico de unidades (ST): ![]() (kilograma força por metro cúbico) ou

(kilograma força por metro cúbico) ou ![]() (kilograma por metro cúbico)

(kilograma por metro cúbico)

Relação entre o sistema internacional e sistema técnico

O valor do peso específico está diretamente ligado à composição gravimétrica dos resíduos sólidos. Assim, quanto maior a quantidade de componentes leves como papel, papelão e plásticos ou quanto menor a quantidade de lixo úmido (matéria orgânica) menor será o seu valor. Isso significa dizer que as áreas de maior poder aquisitivo (maior quantidade de supérfluos) tendem a apresentar em relação às áreas de menor poder aquisitivo (maior quantidade de matéria orgânica), pesos específicos com menores valores, como pode ser observado na Tabela A7.

Resíduo |

Peso específico (kgf/m³) |

Papelão |

49,6 |

Plástico |

64,1 |

Papel |

81,7 |

Vidro |

194 |

Madeiras |

240,3 |

Restos de Alimento |

288 |

Metais |

320,4 |

Tabela A7: Peso específico de algunsresíduos domésticos

Fonte: do autor

Além da composição gravimétrica, o peso específico é influenciado pela espessura da camada de cobertura (argilosa) diária e, também, pelo método executivo do aterro. Geralmente apresenta valores crescentes com a profundidade em consequência da compressão e consolidação da massa de lixo devido à sobrecarga das camadas superiores. A Tabela A8 apresenta alguns valores de peso específico em função das condições de compactação e tempo dos resíduos.

| Autor | Peso específico (kN/m3) |

Local/Condições |

| Kaimoto & Cepolina, 1997 | 5 a 7 | Resíduos novos, não decompostos e pouco compactados |

| 9 a 13 | Resíduos após compactação com tratores de esteira ou rolo compactador e após a ocorrência de recalques | |

| Santos & Presa, 1995 | 7 | Resíduos recém lançados |

| 10 | Res'iduos após a ocorrência de recalques | |

| Mahler & Iturri, 1998 | 10,5 | Seção do aterro sanitário do Sítio São João com 84m de desnível e 10 meses de alteamento |

| Benbenuto & Cunha, 1991 | 10 | Condição drenada |

| 13 | Condição saturada |

Tabela A8: Valores do peso específico de aterros de resíduos sólidos no Brasil.

Fonte: do autor

Determinação do peso específico

Percâmetro

Trata-se de equipamento de campo descrito por Carvalho (2002) através do qual é possível medir o peso específico, a permeabilidade, a variação da vazão do percolado na unidade do tempo e a capacidade de campo de uma amostra indeformada de resíduos sólidos.

|

||||

|

Percâmetro é constituído por um corpo cilíndrico vedado na parte superior e na inferior por duas tampas (flanges) unidas por hastes rosqueadas nas extremidades com porcas borboletas para facilitar a montagem e desmontagem do equipamento. (Figura A13).

A utilização do percâmetro consiste na cravação do cilindro com o emprego da pá da retro-escavadeira; retirado o cilindro com o material são realizados os ensaios para obtenção dos parâmetros geotécnicos discriminados anteriormente.

d) Compressividade

Compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume que uma massa de lixo pode sofrer quando compactada.

Submetido a uma pressão de 4 kg/cm², o volume do lixo pode ser reduzido de um terço (1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original.

A compressividade é muito importante para o dimensionamento de veículos coletores, estações de transferência com compactação e caçambas compactadoras estacionárias.

A compressividade está relacionada também com o recalque em aterros.

Recalque é a deformação vertical provocada por cargas externas ou pelo peso dos resíduos.

O monitoramento do recalque é fundamental para a avaliação da integridade dos sistemas de revestimento, de cobertura e de drenagem de percolados e gases; estudos de reaproveitamento das áreas após o fechamento; quando realizado juntamente ao monitoramento físico-químico dos resíduos possibilita o estabelecimento de correlações entre recalques e degradação dos resíduos e também a visualização de falhas e da instabilidade da massa de resíduos pela ocorrência de trincas na cobertura de bermas e taludes.

Os recalques de aterros de resíduos sólidos urbanos ao longo do tempo podem ser dividido em 3 fases:

- Compressão inicial:

- este tipo de recalque é análogo à compressão elástica nos solos, ocorrendo de forma instantânea quando da aplicação do carregamento, associado à redução do tamanho das partículas e do vazio entre as mesmas;

- Compressão primária:

- este tipo de recalque ocorre em um prazo de cerca de 30 dias da aplicação da carga e é devido à dissipação de poropressões e gás dos vazios.

- Compressão secundária:

- este tipo de recalque (“creep”) que é o responsável pela maior parcela do recalque total dos aterros de resíduos sólidos urbanos, com uma duração que pode atingir algumas décadas, corresponde à deformação lenta e à biodegradação dos componentes do aterro.

Essas fases podem ser subdivididas, perfazendo um total de 5 fases, conforme apresentado na Figura A.24.

- Estágio I – recalque instantâneo

- Estágio II – recalques mecânico primário

- Estágio III - deformação mecânica secundária

- Estágio IV - decomposição primária de material orgânico

- Estágio V - deformação residual mecânica e biológica

e) Geração per capita

A geração per capita relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o número de habitantes de uma determinada região.

A geração per capita é um parâmetro fundamental para o dimensionamento do volume de resíduos a coletar e a dispor, é importante para o dimensionamento de veículos e elemento básico para a determinação da taxa de coleta, bem como para o correto dimensionamento de todas as unidades que compõem o Sistema de Limpeza Urbana. Na Tabela A9, são apresentados valores da geração per capita de resíduos de alguns países e cidades.

País |

Kg/hab.dia |

Cidade |

Kg/hab.dia |

EUA |

1,5 |

Rio de Janeiro |

0,9 |

Holanda |

1,3 |

Buenos Aires |

0,8 |

Japão |

1,0 |

Santiago |

0,8 |

Europa |

0,9 |

San Salvador |

0,68 |

Índia |

0,4 |

Lima |

0,5 |

Tabela A9: Geração per capita dos resíduos sólidos urbanos

Fonte: Barros Junior (2002)

Muitos técnicos consideram de 0,5 a 0,8 kg/hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil. Na ausência de dados mais precisos, a geração per capita pode ser estimada através da Tabela A10 e Tabela A11.

Tamanho da cidade |

População urbana (hab) |

Geração per capita (kg/hab dia) |

Pequena |

até 30 mil |

0,5 |

Média |

de 30 mil a 500 mil |

0,5 a 0,8 |

Grande |

de 500 mil a 5 milhões |

0,8 a 1,0 |

Megalópole |

acima de 5 milhões |

Maior que 1,0 |

Tabela A10: Relação entre a população urbana e a produção diária de lixo

Fonte: IBAM, 2000

População |

Produção per capita |

Até 100 |

0,40 |

100 a 200 |

0,50 |

200 a 500 |

0,60 |

Maior que 500 |

0,70 |

Tabela A11: Produção de resíduos sólidos por habitante

Fonte: CETESB, 2005.

Estimativa da geração per capita

Procedimentos

- Medição do volume de lixo encaminhado ao aterro diariamente.

- Cálculo do peso total do lixo aterrado, utilizando o peso específico.

- Avaliação do percentual da população atendida pelo serviço de coleta.

- Cálculo da população atendida, aplicando o percentual avaliado.

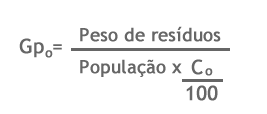

- Cálculo da taxa de geração per capita (Gpc) pela equação abaixo.

Onde:

- Gpo – geração per capita (kg/hab dia)

- Co – Cobertura do serviço de coleta (%)

f) Estimativa futura da geração de resíduos

Além das características e da composição, o conhecimento ou a estimativa do total de resíduos a serem gerados no futuro é fundamental para o projeto e operação de um aterro sanitário, em especial para a definição da vida útil ou volume total de aterro necessário.

Os fatores principais que influenciam na quantidade de resíduos gerados são:

- cobertura da coleta ou nível de atendimento dos serviços de coleta;

- população;

- geração per capita (função da renda e nível de consumo da população).

A estimativa atual de geração de resíduos sólidos municipais pode ser feita pela seguinte equação:

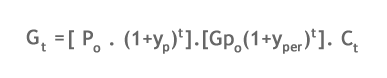

Por sua vez, a geração futura de resíduos sólidos é dada por:

onde:

- Gt = geração futura de resíduos, após t anos (kg/d);

- G0 = geração atual de resíduos (kg/d);

- P0 = população atual do total do município (hab);

- Gp0 = geração per capita atual (kg/hab.d) – obtida por amostragem ou literatura;

- C0 = cobertura atual da coleta ou nível de atendimento dos serviços de coleta;

- Ct = nível de cobertura da coleta no tempo t considerado;

- yp = taxa de crescimento populacional (% a.a.);

- yper = taxa de incremento anual da geração per capita (% a.a.);

- t = tempo considerado (anos).