Aquisição de dados hidrológicos

Parâmetros da hidrologia

Os parâmetros básicos da hidrologia podem ser divididos em três categorias:

- Parâmetros climáticos: precipitação, evapotranspiração e parâmetros secundários ligados aos primeiros (radiações solares, temperaturas, umidade do ar, vento, ...).

- Parâmetros do escoamento: descargas líquida e sólida e parâmetros secundários ligados aos primeiros (nível da água, características da rede de drenagem, área da bacia delimitada pela rede de drenagem, velocidade, qualidade da água e dos sedimentos transportados, reservatórios naturais e artificiais...).

- Parâmetros característicos do meio receptor (geologia, topografia, solos, vegetação, urbanização...).

Não é suficiente medir os parâmetros, é necessário também processar, corrigir, gerar e dar consistência aos dados medidos da maneira mais eficiente possível. Portanto, a primeira dificuldade da medição é a validação dos dados adquiridos num lugar conhecido em dado instante.

Dimensões temporal e espacial- Dimensão temporal:

Todos os parâmetros da hidrologia são variáveis no tempo como o clima, os escoamentos e o meio receptor têm uma evolução dinâmica, apresentando tendências que podem ser representadas através de leis estatísticas.

Numa escala temporal detalhada, a chuva é um fenômeno eminentemente variável no tempo com intensidade que muda a cada instante no mesmo lugar. Da mesma maneira, os escoamentos naturais são sempre turbulentos com variação instantânea da velocidade e do fluxo. Para medir essas variáveis, é necessário integrá-las durante um intervalo de tempo suficiente para dar uma ideia razoável (de alguns segundos, até alguns minutos).

- Dimensão espacial:

Segundo a escala de estudo, os processos que vão intervir não são os mesmos. É o chamado efeito de escala. Em geral, é muito perigoso reunir dados adquiridos numa escala espacial definidos com processos analisados ou métodos elaborados dentro do quadro de uma escala maior ou menor.

Certos parâmetros da hidrologia são ligados a uma medição pontual e outros a uma representação espacial. Em geral, os parâmetros do clima e da descrição do meio receptor são pontuais e os parâmetros relativos ao escoamento integram numa seção os processos resultantes da bacia de drenagem definida. O uso simultâneo de dados que não têm o mesmo sistema de referência é uma dificuldade adicional em hidrometria.

Representação espacial: informação geográfica

Para representar a informação espacial e temporal, usam-se geralmente mapas de diversos tipos, estabelecidos a partir de levantamentos de campo, de fotointerpretação, de análise da resposta espectral de uma imagem enviada por um satélite de observação da Terra ou de qualquer outra fonte de informação geográfica. Para considerar a dimensão temporal, um mapa de mesmo parâmetro pode ser preparado para diversos intervalos de tempo.

As ferramentas desenvolvidas para trabalhar, gerando e processando esses dados especializados recebem o nome de sistemas de informações geográficas. Essas ferramentas conseguem fazer o agrupamento e o cruzamento de diferentes características da superfície terrestre, como um mapa topográfico, um mapa de solos, mapa de uso e ocupação da terra entre outros, gerando uma resposta, através da sobreposição de vários mapas.

Aquisição de dados de precipitaçãoA aquisição de dados de chuva de boa qualidade é bastante difícil, por isso, é raro encontrar uma série de dados pluviométricos ou pluviográficos confiável. Para analisar a consistência dos dados, é necessário ter um bom conhecimento dos métodos de aquisição, dos aparelhos usados, dos lugares de instalação e, ainda, da personalidade dos observadores.

Existem duas maneiras de medir chuva, pontualmente através da utilização de pluviômetros ou pluviógrafos ou espacialmente através da utilização de radares.

Os pluviômetros e pluviógrafos são aparelhos que permitem medir as precipitações. A diferença entre eles é que o pluviógrafo registra os dados automaticamente em um suporte, ao contrário do pluviômetro, que necessita de leituras manuais em intervalos de tempo fixo.

O radar é um sistema eletromagnético para a detecção e localização de objetos. O princípio básico de operação consiste em um transmissor que emite um pulso de energia eletromagnética, o qual se propaga a partir de uma antena móvel. O sinal viaja com a velocidade da luz e, ao encontrar um objeto, é parcialmente refletido, retornando ao aparelho pela mesma antena que o gerou, pela atuação de um comutador automático, encaminhando para um receptor.

Por meio de radar é possível registrar eventos de precipitação em escalas bem menores do que se consegue com satélite, dentro de um raio aproximado de 180 km. Outra grande vantagem do radar é a possibilidade de quantificar a precipitação de forma quase contínua, tanto no tempo como no espaço. Provavelmente, seria antieconômico obter uma resolução desta qualidade por meio de postos pluviométricos, devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de redes pluviométricas dessa intensidade.

O radar, por outro lado, oferece uma medição volumétrica da precipitação, fornecendo com alto nível de detalhe a distribuição espacial desta, tanto na direção paralela à superfície da Terra, como também na vertical. Como inconveniente, há que se mencionar o fato de que, embora o radar esteja instalado na superfície da Terra, as suas medições são de sensoriamento remoto, possuindo, por consequência, as dificuldades inerentes às medições indiretas. Há a necessidade de se calibrar os sinais eletrônicos que retornam do alvo ao radar, para que seja fornecida a grandeza física desejada, isto é, intensidade de precipitação distribuída na área da bacia hidrográfica.

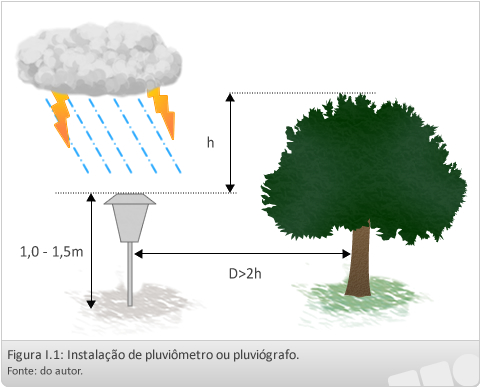

Instalação do aparelho:

De forma geral, a interceptação da chuva deve ser feita a uma altura média acima da superfície do solo, entre 1,0m e 1,5m. O aparelho deve ficar longe de qualquer obstáculo que possa prejudicar a medição, tipo árvores, prédios, relevo, etc.

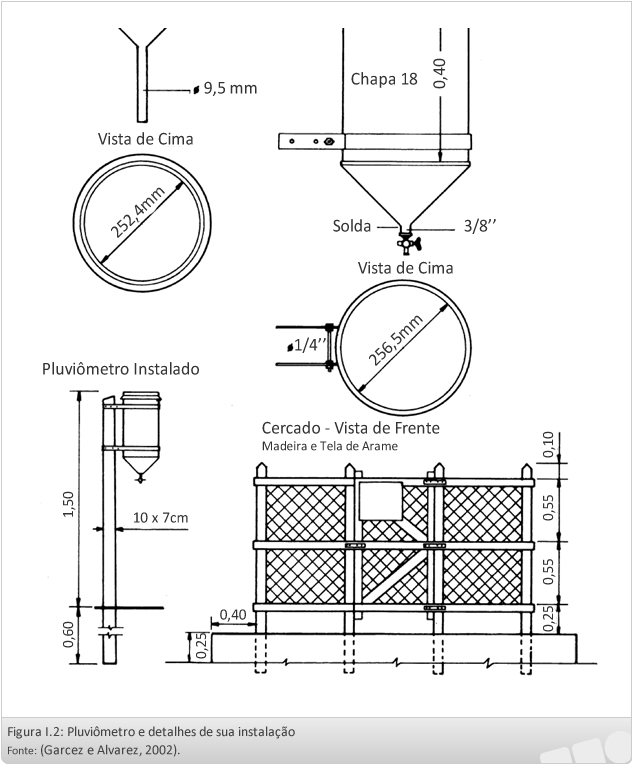

Pluviômetro

Em princípio, qualquer recipiente poderia funcionar como um pluviômetro, desde que de uma forma qualquer fosse impedida a evaporação da água acumulada. A necessidade de tornar os resultados comparáveis entre si exige a normalização, em particular no que diz respeito à área do receptor.

Os pluviômetros são normalmente observados uma ou duas vezes por dia, todos os dias, em horas certas e determinadas.

Os pluviômetros, portanto, não indicam a intensidade das chuvas ocorridas, mas tão-somente a altura pluviométrica diária.

Os tipos de pluviômetros são classificados quanto à área receptora de captação da chuva expressa em cm2.

- Ville de Paris: área receptora de 400cm2

- Paulista: área receptora de 500cm2

- Casella: área receptora de 200cm2

Pluviógrafos

Quando é necessário conhecer a intensidade da chuva, o que é fundamental, por exemplo, para estudo do escoamento das águas pluviais e vazões de enchentes de pequenas bacias, há que se fazer o registro contínuo das precipitações, ou seja, da quantidade de água recolhida no aparelho. Para tanto, utiliza-se o pluviógrafo, que é um aparelho registrador automático dotado de um mecanismo de relojoaria que imprime um movimento de rotação a um cilindro, no qual é fixado um papel devidamente graduado e onde uma pena traça a curva que permite determinar “h” e “t” e, portanto, “i”. Este aparelho é também dotado de um receptor cônico (funil), do mesmo tipo que o pluviômetro de área receptora de 200cm2.

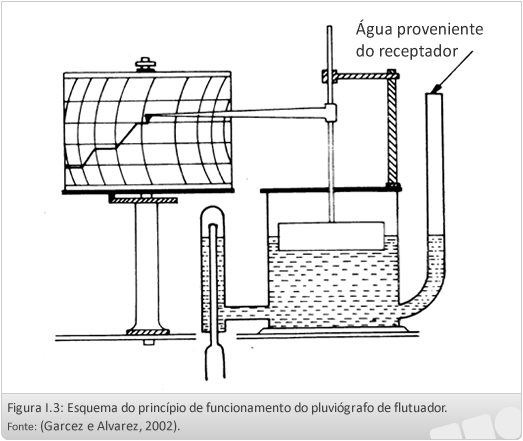

- Pluviógrafo de flutuador: a variação do nível da água é registrada em um recipiente apropriado por meio de um flutuador, ligado por uma haste diretamente à pena de inscrição no tambor. O recipiente de medida é ligado a um recipiente armazenador por um sifão conveniente que o esvazia automaticamente, quando é atingido um nível determinado (o que corresponde à queda do flutuador e ao traçado de uma reta vertical no registro). O volume total recolhido pelo aparelho é assim armazenado para controle posterior dos Pluviogramas (gráficos h=f(t)) Obtidos pelo pluviógrafo.

- Pluviógrafo de balança: o peso da água recolhida no recipiente é registrado automaticamente por meio de uma balança apropriada. Esse aparelho dispõe também de sistema de sifão análogo ao existente no pluviógrafo de flutuador.

- Pluviógrafo basculante: este aparelho dispõe de dois recipientes conjugados de tal forma que quando um é preenchido, e a báscula se esvazia, o outro é colocado em posição para receber a água oriunda do receptor. O esvaziamento é feito em um reservatório que acumula o volume total de precipitação e permite o controle dos resultados. O registro é feito por um mecanismo especial que desloca a pena de um certo valor (correspondente ao volume de água recolhido, ou seja, à altura de precipitação) para cada basculamento de sistema.

De modo geral, os pluviógrafos do tipo flutuador são os mais utilizados. Os aparelhos do tipo balança são bastante utilizados nos Estados Unidos, e os basculantes na França.

Aquisição de dados de escoamento

- Medição de cotas

Existem diferentes métodos para medir a descarga líquida de um curso de água. Em alguns casos específicos, não é possível, na prática, conhecer diretamente a descarga em um dado instante, sendo as medições demoradas e caras.

Para se conhecer a vazão ao longo do tempo, estabelece-se uma relação ligando a altura do nível da água com a vazão, pois é muito mais fácil medir a referida altura.

O conhecimento dessa relação, chamada curva-chave, permite substituir a medição contínua das descargas por uma medição contínua das cotas, ou seja, os níveis da água.

Os métodos para a determinação da curva-chave podem ser divididos em duas categorias:

- Os métodos teóricos que usam equações gerais da hidráulica.

- Os métodos experimentais que estabelecem a curva chave a partir de vários pares cota/descarga, medidos experimentalmente com uma distribuição regular.

A maneira mais simples de medir a cota de um curso de água é através da colocação de uma régua vertical na água e observar com regularidade o nível. Para manter a qualidade das observações, a régua, também chamada de linímetro, é nivelada com referência a um datum, o ideal é usar uma referência de nível do levantamento geral da região, o que nem sempre é possível.

As réguas são geralmente constituídas de elementos verticais de 1 metro, graduados em centímetros. São placas de metal inoxidável ou de madeira, colocadas de maneira que o elemento inferior fique na água, mesmo em estiagem excepcional.

O observador, como no caso da pluviometria, faz leituras de cotas com uma rotina definida pelo órgão operador da estação, no mínimo uma vez por dia. A precisão dessas observações é, no caso geral, o centímetro e, excepcionalmente, o milímetro.

A instalação das réguas, a princípio, deve ser em um trecho reto, com uma seção transversal onde a velocidade do fluxo é, se possível, estável a qualquer cota, tanto em estiagem como em cheia. Deve existir a jusante, uma seção de controle estável que permita manter idênticas as condições de escoamento ao longo do tempo. Em pequenos rios, se essa seção de controle não existir, pode ser construída.

- Medição de vazão

Para determinar a curva-chave é necessário conhecer um certo número de pares de cota-vazão medidas em condições reais. Existem vários métodos de medição de vazões que podem ser classificados em cinco categorias:

- por capacidade;

- por medição das velocidades do fluxo da água;;

- por diluição de um traçador;

- por fórmulas hidráulicas e/ou dispositivo hidráulico correspondente.

Outros métodos: óptico, eletromagnético, similitude com modelo reduzido em laboratório, avaliação visual, etc.

Medição de vazão por capacidade

É o método mais simples, consistindo em interceptar todo fluxo da água em um recipiente calibrado e cronometrar o tempo de enchimento de um volume conhecido, entretanto, este método só pode ser usado com uma vazão muito pequena. O limite superior é alguns litros por segundo, com um recipiente que não ultrapasse 100 litros, devido ao peso.

Medição de vazão por medição de velocidades do fluxo de água

Este método tem o princípio de que a descarga líquida numa seção de um rio é, por definição, o volume de água que atravessa essa seção durante a unidade de tempo.

Onde:

dQ – descarga;

V – velocidade;

dS – seção.

O conhecimento da velocidade do fluxo em todos os pontos de uma seção permite calcular a vazão. As medições de velocidade se operam em um número limitado de pontos representativos da velocidade, esses pontos são, geralmente, escolhidos em várias verticais distribuídas na seção.

Usam-se, para medir a velocidade da água, principalmente molinetes equipados com uma hélice que gira quando é colocada no sentido do fluxo da água. Existem vários tipos de molinetes e hélices. O princípio mais utilizado consiste na abertura e fechamento de um circuito elétrico com a rotação em torno do eixo. Contando o número de voltas durante um intervalo de tempo fixo, obtém-se a velocidade de rotação da hélice que está relacionada com a velocidade do fluxo, através de uma equação do tipo:

Onde:

V = velocidade do fluxo;

N = velocidade de rotação;

a e b = são fornecidos pelo fabricante e podem ser verificados em canais especiais de calibragem.

Medição de vazão por diluição de um traçador

Quando não é possível realizar medições com molinete, devido à alta velocidade da água ou escoamento com muita turbulência em um leito muito irregular, um perigo devido ao transporte de corpos sólidos pelo rio (árvores, lixos diversos) ou a uma impossibilidade técnica de entrar na água (leito encaixado, cachoeiras).

As medições podem ser realizadas injetando no rio uma certa quantidade de um traçador químico e depois medindo como esse traçador se diluiu, da seguinte forma:

Onde:

q = Vazão da injeção do traçador;

c = Concentração inicial do traçador;

C = Concentração das amostras depois da diluição no rio;

Q = Vazão do rio.

Essa equação pressupõe uma injeção contínua com vazão constante. Com um princípio semelhante pode-se efetuar uma injeção instantânea.

Os produtos utilizados precisam respeitar algumas condições:

- Não deve reagir quimicamente com a água ou com substâncias contidas na água.

- A análise precisa ser realizada com facilidade e precisão razoável.

- Não pode ser tóxico a fauna, vegetação ou consumo humano, nem corrosivo e facilmente solúvel.

- O procedimento precisa ser barato.

Os produtos mais utilizados são o bicromato de sódio e a rodamina.

Curva-chave (relação cota-descarga)

As curvas-chaves exigem, em geral, para a sua definição, uma série de medidas abrangendo distintos níveis de água igualmente distribuídos entre as estiagens e as cheias. Quanto maior o número de medições, melhores serão os resultados, considerando-se a ordem de uma dezena o mínimo necessário para uma razoável definição da lei de variação nível-vazão.

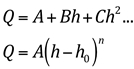

Os valores da vazão média são grafados contra as respectivas leituras do linímetro em um sistema de coordenadas em que as abscissas representam as vazões e as ordenadas, as cotas ou leituras da régua. A curva resultante não deverá afastar-se mais do que 5% dos pontos medidos e seu aspecto é, em geral, o de uma parábola de eixo horizontal, sendo portanto exprimível por equações da seguinte forma:

em que Q é a vazão; h, é a leitura da régua correspondente à vazão Q; h0, a leitura da régua correspondente à vazão nula; A, B, C, n, são constantes próprias a cada estação.

A expressão algébrica da curva de descarga pode ser obtida pelo método das diferenças finitas ou pelos mínimos quadrados e seu interesse está ligado principalmente à facilidade que oferece para a exploração a vazões não abrangidas pelas medidas diretas. Com essa finalidade, entretanto, o traçado da curva em papel logarítmico apresenta maiores vantagens, pois, como indica a segunda expressão, os pontos tendem a alinhar-se segundo uma reta.

A extrapolação da curva-chave não deve ser efetuada sem um cuidadoso estudo das condições locais no que diz respeito à possibilidade de mudanças do tipo de controle para as maiores vazões. Nem sempre a relação cota-descarga é exprimível por uma simples equação e a curva-chave pode apresentar um ou mais pontos de inflexão.

Ainda com a finalidade de facilitar a extrapolação da curva-chave, costuma-se representar, além da relação Qxh, as variações de velocidade média e da área da seção em função da cota. A curva de velocidades médias apresenta geralmente uma leve concavidade para o lado das ordenadas (h), e um trecho superior sensivelmente retilíneo que auxilia na extrapolação.

O processo de Stevens, baseado na fórmula de Chézy, é outro recurso utilizável para a extrapolação, em caso de limitadas observações diretas.

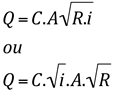

A vazão pode ser expressa por:

O termo  pode, em geral, ser considerado constante. Admitindo-se o rio como de grande largura, o raio hidráulico é substituído pela profundidade.

pode, em geral, ser considerado constante. Admitindo-se o rio como de grande largura, o raio hidráulico é substituído pela profundidade.

Grafando-se Q em abscissas contra  , os pares de valores definirão pontos sobre uma linha reta que, extrapolada, fornecerá os dados para o prolongamento da curva-chave.

, os pares de valores definirão pontos sobre uma linha reta que, extrapolada, fornecerá os dados para o prolongamento da curva-chave.